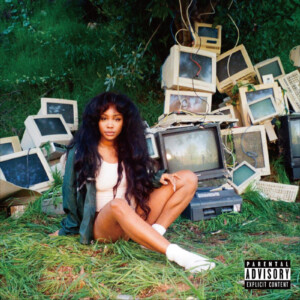

SZAの「Gone Girl」を考察&解説 / 去りゆく私が見つけた、静かな強さと自己解放のアンセム

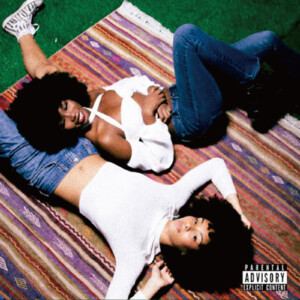

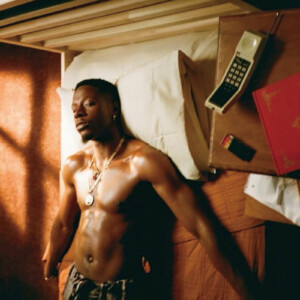

現代音楽シーンを牽引する歌姫、SZA(シザ)。記録的ヒットとなった2ndアルバム『SOS』に収録された「Gone Girl」は、彼女の内面を深く掘り下げた、魂の探求を歌うような楽曲です。

タイトルは同名のスリラー映画から、そしてコーラスは70年代の名曲からインスパイアされており、ただの失恋ソングに留まらない多層的な物語が展開されます。関係の息苦しさから逃れ、自分自身を取り戻そうともがく姿は、多くのリスナーの共感を呼びました。

本記事では、そんな「Gone Girl」の歌詞考察を中心に、公式情報や和訳を交えながら、その繊細で力強い世界観を深掘りしていきます。

関連記事:SZA(シザ)とは / 情緒溢れるリリシストシンガーの魅力

関連記事:SZA 『SOS』を紹介 / 怒りと脆弱性の間に見える本来の姿

SZAの「Gone Girl」はどんな曲?

「Gone Girl」は、SZAの2ndアルバム『SOS』(2022年)の10曲目に収録された、ミディアムテンポのR&Bバラードです。楽曲のテーマは「息苦しい関係性からの精神的な離脱と、自己を取り戻すための内なる闘い」。

愛する人との間に生じた不信感や、過剰な束縛によって自分を見失っていく苦悩、そしてそこから抜け出そうとする決意が描かれています。

映画と名曲に着想を得た「去りゆく私」の物語

この曲のタイトルは、2014年に公開されたデヴィッド・フィンチャー監督のスリラー映画『Gone Girl(ゴーン・ガール)』から影響を受けているようです。

映画で描かれる「パートナーの裏切りによって精神的に追い詰められ、姿を消す妻」の姿は、SZAが歌う「心ここにあらず」な状態や、関係から精神的に「去ってしまった」主人公の姿と重なります。

また、コーラスで繰り返される「She’s gone, gone, girl」というフレーズは、ダリル・ホール&ジョン・オーツが1973年に発表した名曲「She’s Gone」へのオマージュ。恋人に去られた男性の嘆きを歌った原曲に対し、SZAは去っていく女性の視点から「現実を受け入れなさい」と力強く歌い返す、アンサーソングのような構成になっているのが面白いポイントです。

[Chorus: Daryl Hall & John Oates, Both]

She’s gone, she’s gone

Oh I, oh I

I better learn how to face it

She’s gone, she’s gone

Oh I, oh I

I’d pay the devil to replace her

She’s gone, and she’s gone

Oh why, what went wrong?genius

彼女はいなくなった、いなくなった

ああ俺は、ああ俺は

現実を受け止めるしかないんだ

彼女はいなくなった、いなくなった

ああ俺は、ああ俺は

悪魔にでも頼んで彼女と取り替えたい

彼女はいなくなった、もういなくなった

ああ、どうして?何が間違っていたんだ?

映画『ゴーン・ガール』は、表向きは幸せそうな夫婦の裏に潜む、隠された本音と恐怖を描く心理スリラーです。妻エイミーは完璧な女性像を演じながらも周囲を巧みに操る知略家で、夫ニックは優柔不断で決め手に欠ける性格…。物語は妻のエイミー失踪事件をきっかけに展開し、「結婚とは何か」「真実の愛とは何か」を問いかけ、理想と現実、支配と依存の関係性を鮮烈に浮き彫りにします。

静けさと力強さが同居する、心をさらけ出すサウンド

サウンドは、温かみのあるエレクトリックピアノのコードと、楽曲の芯となるベースラインが印象的。派手な装飾というよりも、シンプルな構成だからこその、SZAの繊細で感情豊かなボーカルが際立ちます。

プロデューサーの一人であるThankGod4Codyは、この曲をアルバムの中でもお気に入りのトラックだと語っており、共同プロデューサーのカーター・ラングと共に制作に4日間を費やしたのだとか。[R]

曲の後半で加えられるゴスペル風のコーラスは、SZAの孤独な心の叫びに寄り添うような神秘的な雰囲気を醸し出します。静かながらも、内なる決意を感じさせるサウンドプロダクションです。

SZAの「Gone Girl」を深読みする

ここからは「Gone Girl」の歌詞の内容を、和訳を用いながら考察していきます。

※ここでは直訳ではなく、独自の解釈などの意訳を含む場合があります。本記事の解釈が正解と思わず、「考察」「感想文」程度にお読みくださいますようお願いします。

ヴァース1 / 揺れる心と不信感、そして新たな自我

Split mind, don’t need to decide when

Straightforward, eyes on the climbin’

I decide no matter the climate

Birthin’ bitches in my third trimester

Shift eyes, they tell me you lyin’

Don’t care, just lay here beside me

Hang time chasin’ the rewind

Hang time

心は揺れても、今すぐ答えを出す必要なんてない

真っすぐ前だけ見て、登っていくの

環境なんて関係なく、自分で決める

私のスタイルを真似してる子たちを量産してる感じ

視線が泳ぐ、嘘ついてるのは分かってる

でも気にしないで、ただここで隣にいて

過去を巻き戻そうと追いかける宙ぶらりんの時間

宙ぶらりんの時間

曲の冒頭から、彼女の心は「Split mind(引き裂かれた心)」状態。関係を続けるべきか否か、答えを出せない葛藤が歌われます。しかし、それでも彼女の視線は「climbin’(上へ)」へと向いており、どんな状況でも自分の道は自分で決めるという強い意志が感じられます。

ポイント①:「私の真似をする子たち」という比喩

「Birthin’ bitches in my third trimester(私のコピーみたいな女の子たちを量産してる、まるで妊娠後期みたいに)」という強烈な一節。

これは、多くのR&Bアーティストが自分のスタイルを模倣している状況を、「私が彼女たちを生み出したようなもの」と比喩しているという解釈があります。

アーティストとしての確固たる自我と自信の表れと言えるかもしれません。

ポイント②:気づいている嘘と、矛盾した願い

パートナーの「Shift eyes(泳ぐ視線)」から嘘を見抜いていながら、「Don’t care, just lay here beside me(気にしない、ただ隣にいて)」と願う部分に、彼女の複雑な心境が凝縮されています。

不信感を抱きながらも、孤独を恐れて相手の温もりを求めてしまう。この相反する感情こそが、彼女を苦しめる「Hang time(宙ぶらりんの時間)」を生み出しているのでしょう。

プレコーラス / 関係に求めるものと、息苦しさの警告

I need more space and security (Security)

I need less voices, just you and me (Just you and me)

I need your touch, not your scrutiny (Scrutiny)

Squeezin’ too tight, boy, you’re losin’ me

Boy, you’re losin’

私にはもっと余裕と安心が必要なの

余計な声はいらない、あなただけでいい

欲しいのは触れ合い、批判なんかじゃない

締め付けすぎたら、私は離れていくよ

あなたは私を失ってる

ここでは、彼女が関係性に求めるものが具体的に語られます。彼女が必要としているのは「space(距離感/余裕)」と「security(安心感)」。そして、批判や監視(scrutiny)ではなく、純粋な触れ合い(touch)です。

「Squeezin’ too tight(締め付けが強すぎる)」という言葉は、パートナーからの過剰な束縛やプレッシャーを表現しているように思います。このままでは「you’re losin’ me(あなたは私を失う)」と、はっきりと警告。関係の終わりがすぐそこまで迫っていることを示唆する、切迫感のあるパートです。

コーラス / ホール&オーツへの返答、「彼女はもういない」

Gone, gone, girl, gone, girl

You better learn how to face it

She’s gone, gone, girl, so gone, girl

Never replace her

She’s gone, gone, girl, gone, girl

You better learn how to face it

She’s gone, gone, girl, so gone, girl

もう消えた、女は消えたの

現実を受け止めるしかないわ

彼女はもういない、完全にいなくなった

誰にも代われない存在

消えてしまったのよ、彼女は

認めるしかないの

彼女は遠くに行ってしまった

このコーラスは、ホール&オーツの名曲「She’s Gone」のメロディと歌詞を引用し、女性からの視点で再構築しています。

原曲では男性が「She’s gone, I’d better learn how to face it(彼女は行ってしまった、それを受け入れないと)」と嘆くのに対し、SZAは彼に向かって「You better learn how to face it(あなたがそれを受け入れるべき)」と、力強く突きつけます。

「Never replace her(誰も彼女の代わりにはなれない)」という一節は、失って初めてその存在の大きさに気づくだろう、という強い自負の表れ。「いなくなってしまった」のは、他の誰でもない、かけがえのない「私」なのだという宣言だと思います。

単なる別れの歌ではなく、自分の価値を宣言する歌でもあると感じる部分です。

ヴァース2 / 自己探求の苦悩

Can’t think, it’s too hard to process

Get around you and I regress

I decide what demons I digest

Tryna find deeper meanin’ in nonsense

Tryna grow without hatin’ the process

Tired of anticipating the worst yet

Still anticipating the worst (Worst)

考える余裕なんてない、処理しきれない

あなたのそばにいると、私は後戻りしてしまう

自分で飲み込む悪魔を選んでる

くだらないことに意味を探そうとして

成長したいの、過程を嫌わずに

最悪を覚悟してるのに、それでも不安は消えない

再び、彼女の内面へと深く潜っていきます。パートナーのそばにいると「I regress(後退してしまう)」という感覚は、共依存的な関係の中で自分らしさを見失ってしまう苦しさを的確に表現しています。

自分の心の中の「demons(悪魔)」、つまり弱さや問題とどう向き合うかは自分で決める、という決意。そして、意味のないことの中に意味を見出そうとしたり、成長の過程そのものを嫌いにならずにいたいと願ったりと、自己探求の道のりが決して平坦ではないことが伝わってきます。

常に最悪の事態を想定して心構えをしているのに、それでも不安から逃れられないという正直な弱さの吐露が、胸に迫るパートです。

– プレコーラス&コーラス 繰り返し/省略 —

ブリッジ / 記憶の海と、見て見ぬふりされる傷

Inward I go when there’s no one around me

And memories drown me, the further I go

And ain’t nobody talkin’ ‘bout the damage, pretendin’ like it’s all okay

I tried to erase, I live to escape

ひとりになると、自分の内側に潜ってしまう

前に進もうとすればするほど、思い出に溺れていく

誰も傷のことなんて口にしない、全部大丈夫なフリをして

痛みを消し去ろうとした、逃げるために生きてる

独りになると自分の内側へと深く潜っていく彼女ですが、前に進もうとすればするほど、過去の記憶が彼女を溺れさせます。

ここで重要なのが、「ain’t nobody talkin’ ‘bout the damage(誰もそのダメージについて話さない)」という一節。二人の関係が壊れていく中で負った心の傷について、周りの誰も(おそらくパートナー自身も)触れようとせず、何事もなかったかのように振る舞うという状況が、彼女をさらに孤独にしています。

だからこそ彼女は、その痛みから「escape(逃げる)」ために、記憶を「erase(消し去ろう)」ともがくのかもしれません。この曲に漂う悲しみの根源が、このブリッジに集約されているように感じました。

関連記事:SZAの「Snooze」を考察&解説 / 深い困難をも乗り越える愛情

関連記事:SZAの「Kill Bill」を考察&解説 / 嫉妬と独占欲から生まれた究極の復讐ファンタジー